Современные подходы к пониманию права, Правоведение для чайников – 1. Что такое право?

История позитивистского подхода к пониманию права начинается с возникновением римского права. Законодательство Экономика Общество Политика Судоустройство. В России он решён так: «На дорогах РФ устанавливается правостороннее движение транспортных средств» ч. Для выявления этих и многих других правил и существует социологический подход к праву. Известная пословица говорит, что «обещать — не значит жениться».

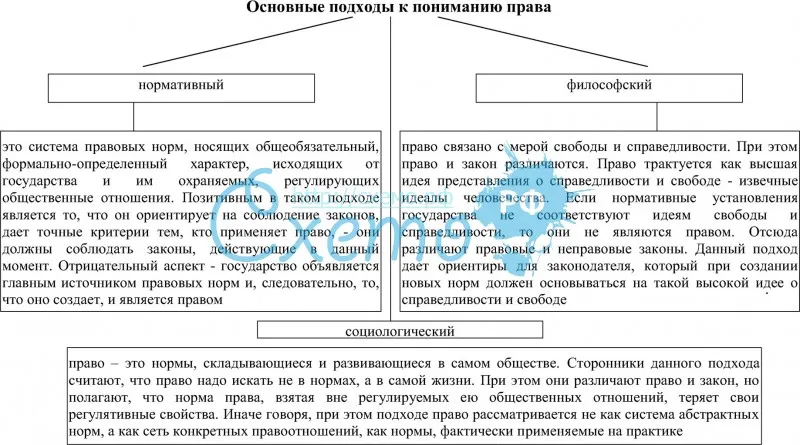

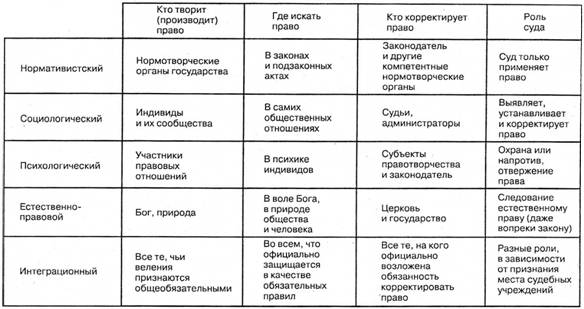

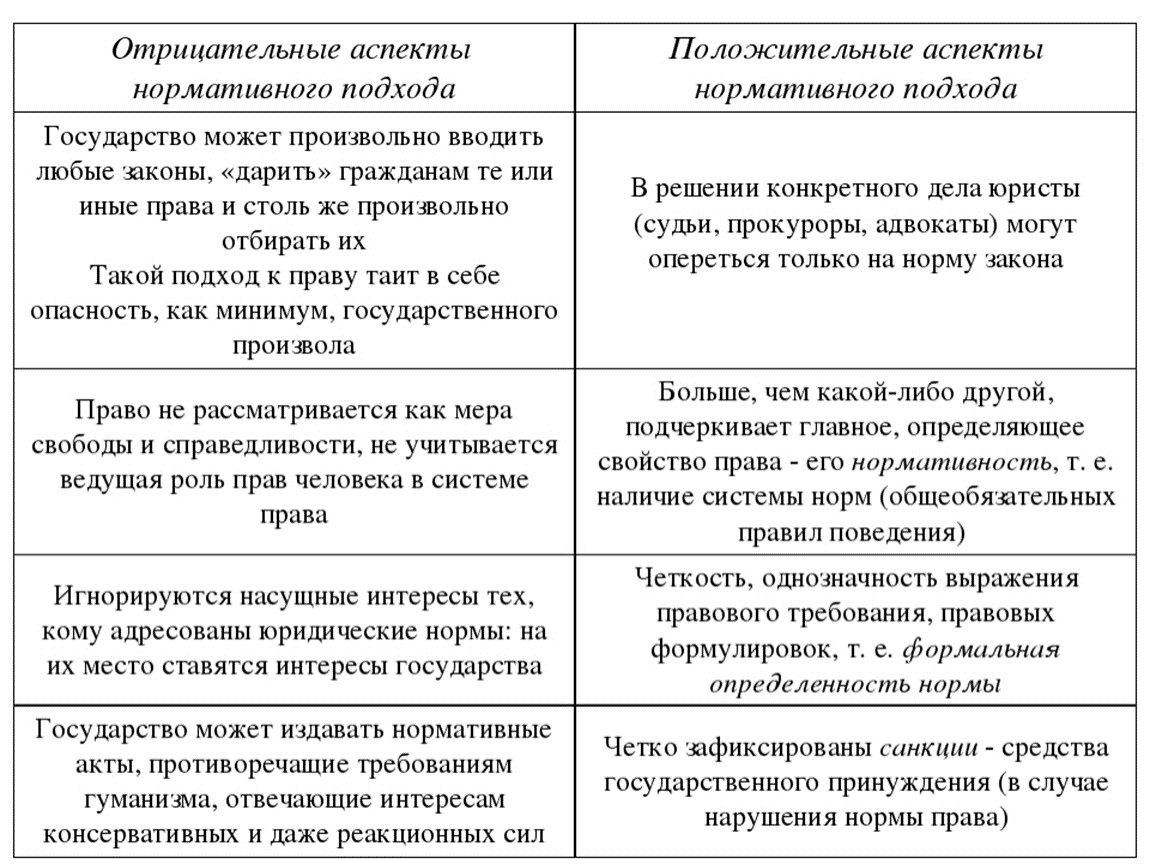

В таких условиях появился запрос на доработку правовых концепций, которые бы в целях сохранения целостности государства давали бы свободу законотворчества. В первой трети XIX в. Суть позитивистского подхода заключается в том, что право — это «приказ Суверена» главы государства , в широком толковании под правом понимается всё то, что исходит от государства, государство есть единственный субъект, создающий право.

Получается, что государство и право неразрывно связаны, поскольку без одного невозможно наличие другого. В позитивизме происходит слияние и отождествление понятий «право» и «закон». Государство — это единственный субъект, создающий право, и нет особой надобности в разграничении этих двух понятий, так как и право, и закон — продукт воли государства. Представители: Сократ, Аристотель, Г.

Гроций, Дж. Естественно-правовое правопонимание возникло в ответ на позитивизм. В основе данной концепции лежит теория естественного права или юснатурализма от лат «ius» — право, «naturale» — естественный ,. Естественно-правовое понимание право такое же древнее, как и юридический позитивизм. Зачатки юснатурализма прослеживаются в греческой философии, где под правом понимали нечто божественное и справедливое.

Естественное право не получило должного распространения, так как древнегреческие полисы стали римскими провинциями, где наличествовал юридический позитивизм. Только в Средние века о естественном праве начинают писать. Так, Фома Аквинский, отражая в теистической религиозной форме воззрения Аристотеля, писал, что право имеет божественное и справедливую природу. В эпоху Средневековья естественное право приобретает богословскую форму.

Ряд ключевых исторических правовых памятников закреплял положения естественного права. Так, Конституция США и Конституция Франции содержали в себе нормы о важности человеческой жизни и свободе мнений, а также свободе совести и вероисповедания. Предтечей революционных событий, которые повлекли за собой фиксацию естественно-правовых положений в законах, считается Жан-Жак Руссо.

После окончания эпохи революционных и наполеоновских войн либеральная и демократическая мысль, а равно и естественно-правовой подход к пониманию права ослаб. Идеологи нового правового мышления призвали к открытому и свободному судейскому правотворчеству. Отсюда тезис: «Право следует искать не в нормах, а в самой жизни».

Уподобление писаного закона пустому звуку, сосуду, который еще следует заполнить, и т. Наполнять законы правом призваны судьи и администраторы.

Как убеждаемся, недоверие к закону и законности - вот суть реалистического подхода к праву. На почве критики старых законов после Октябрьской революции социологический подход пропагандировался и в марксистской теории права например, взгляды П. Утверждались совершенно новые общественные связи, и их спешили объявить правовыми, самим правом. Но поскольку в то же время издавались декреты советской власти и ставить их под сомнение в качестве права марксистские политические деятели не могли, то правом объявлялись одновременно и новые законы, и новые отношения.

В последние десятилетия получил распространение взгляд на право как на деятельность физических должностных и юридических лиц , реализующих в той или иной форме свои правомочия. В большей степени этому способствовала компрометация лицемерного юридического позитивизма сталинской эпохи, когда писаное право законодательство для многих оставалось на бумаге, а нарушения конституционных норм являлись едва ли не нормой жизнедеятельности отдельных ведомств и многих ответственных работников.

Однако следует различать, как представляется, консервативную и прогрессивную ветви социологического подхода к праву. Те, кто объявлял правом практику государственного строительства, преобразования общественного бытия на коммунистических началах или даже «саму общественную жизнь» в целом в период застоя нашего общества , - все они вольно или невольно оправдывали теневые отношения во всех их разновидностях, придавали им характер правовых.

Жизнь тогда, как хорошо известно, шла своим чередом в обход закона, помимо закона и в нарушение закона. Напротив, в условиях, когда наблюдаются глубокие перемены в жизни в сторону поворота ее к международным стандартам, в социологических взглядах ряда авторов можно усмотреть весьма прогрессивные мотивы.

Как бы то ни было, для правореализующей практики, для правоприменителей рассматриваемый подход к праву менее предпочтителен, поскольку он, скорее, дестабилизирует правовой порядок, а не укрепляет его. Он вносит неопределенность и сумятицу в отношения субъектов правового общения. Каковы причины этого? Каковы отрицательные стороны правового реализма?

Назовем три основные:. В условиях нашей действительности, когда работники правохранительных органов не прочь удовлетворить свои интересы в обход и вопреки закону, трудно даже вообразить, что было бы, если бы они вообще не были связаны никакими законами.

У нас очень мало материальных, политических, юридических процессуальных, в частности и моральных общекультурных гарантий против произвола судей, прокуроров и администрации. В отношении всех должностных лиц, милиции самый лучший принцип, какой можно предложить, это, как уже отмечалось, «дозволено только то, что прямо разрешено законом».

Социологический подход к праву очень хорош для исследователя и для законодателя. Чтобы познать право, издать полезный и эффективный закон, надо изучать законодательство в действии. Социально реализованное бытие писаных норм - источник их постоянного совершенствования. Жизнь права - источник выявления пробелов в законодательном регулировании общественных отношений. Сами общественные отношения выступают в разных ипостасях: они и предпосылка источник права, и форма его реализации жизни , и критерий справедливости, ценности, эффективности правовых норм.

Рассмотрение их непосредственно в качестве права обедняет теорию и дезориентирует практику. В рамках так называемого широкого подхода к праву отдельные ученые наряду с нормами и правовыми отношениями включают в право правовое сознание. Тем самым отдается дань психологической теории права , которая в свое время претендовала на самостоятельную роль в науке и практике, а впоследствии очень часто вступала и вступает до сих пор в союз с идеями правового реализма и иными теориями.

Замечалась даже своего рода психологизация основных направлений правовой мысли. Резонны возражения недоумения Петражицкого и в том, что наука, различая два права в объективном и субъективном смысле , принимает во внимание при определении природы права, при образовании права только нормы, объективное право.

Критикуя теорию о том, что право является велением государства , Петражицкий приводит три довода:. Теория государственного признания не содержит критерия для отличия норм права от прочих правил поведения, признанных органами государственной власти путем включения в законы.

Связывая понятие права с государством, наука далее лишается богатого и поучительного материала - тех правовых явлений, которые возникали и возникают вне государства, независимо от него и до появления государства, и сужает свой горизонт зрения до узкого, можно сказать, официально-канцелярского кругозора».

Что же предлагается взамен? Чем руководствуются и должны руководствоваться субъекты правового общения в своем поведении? Петражицкий не уходил от ответа на этот сугубо практический вопрос. Ответ его однозначен - эмоциями, «обязательственно-притязательными переживаниями». Не позитивные нормы, а «императивно-атрибутивные переживания и нормы» интуитивного происхождения ставятся во главу угла.

Правом «оказывается не только многое такое, что находится вне ведения государства, не пользуется положительным официальным признанием и покровительством, но и многое такое, что со стороны государства встречает прямо враждебное отношение, подвергается преследованию и искоренению, как нечто противоположное и противоречащее праву в официально-государственном смысле».

Очень многие тонкости теории Л. Петражицкого обнаруживаются там, где он объясняет деление права на объективное и субъективное, интуитивное и позитивное, официальное и неофициальное. Представляется, что наша практика законодательная и правоприменительная могла бы более плодотворно использовать некоторые его выводы.

Нельзя издавать законы без учета социальной психологии, нельзя применять их, не учитывая психологического мира индивида.

Психологические процессы разных уровней - такая же реальность, как и экономические или политические процессы. Право опосредуется ими, живет в них, проявляет через них свою эффективность. Практический юрист не может игнорировать того факта, что часто люди осуществляют свою деятельность, не зная законов, вопреки законам, в обход законов, при пробелах в законе и т. Важно знать психологический механизм действия правовых норм, мотивацию правоприменения в связи с ценностной детерминацией и профессиональной ориентацией правоприменителя.

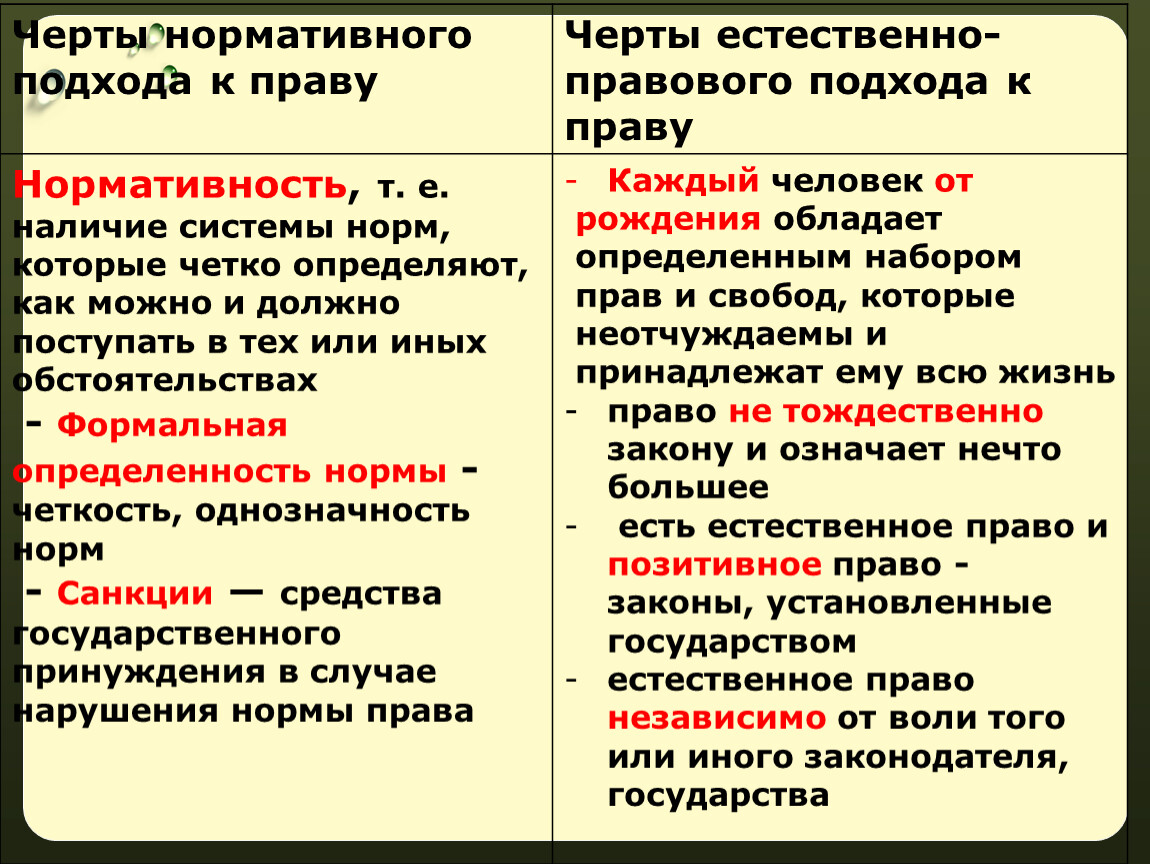

Еще в глубокой древности наметилось различие права естественного и закона. Кульминацией такого подхода были взгляды и практика буржуазной революции, направленной против феодального произвола и беззакония часто возводимого властью в закон.

Возрождение естественно-правовых идей имело место после Второй мировой войны как реакция на юридический позитивизм и фашистскую политическую систему. Естественно-правовые взгляды всегда активизировались при переходе от полицейского государства к государству правовому. Хорошей иллюстрацией могли бы служить взгляды И. Канта, для которого свойственно было соединение теоретического философского и практического начал.

Право, по Канту, - «это совокупность условий, при которых произвол одного лица совместим с произволом другого с точки зрения всеобщего закона свободы». Философия права получила свое развитие у Гегеля. По Гегелю, право означает осуществление свободы свободной воли или еще короче - «наличное бытие свободы». Основной постулат рассматриваемого направления - вывод о существовании высших, постоянно действующих, независимых от государства норм и принципов, олицетворяющих разум, справедливость, объективный порядок ценностей, мудрость Бога, не только являющихся директивами для законодателя, но и действующих напрямую.

Оттенки мнений многообразны, но практика ориентируется на поиск лучшего решения - справедливого и разумного. Теология призывает обратиться к Богу, светский вариант ориентирует на природу вообще, природу человека , природу вещей. Из современных ученых разделение права и закона, обращение к справедливости как одному из абстрактных определений права последовательно и весьма обстоятельно аргументирует В.

Им, в частности, замечено, что различение права и закона велось и ведется и теоретически можно вести не только с естественно-правовых позиций.

Это необходимый момент любого теоретического подхода к правовым явлениям. В позиции B. Нерсесянца привлекает, во-первых, признание им нормативности права, а во-вторых, указание на то обстоятельство, что в законе не может быть конкретизируемо «любое произвольно взятое содержание, но лишь определенное по своей сущности содержание то есть свобода Последнее замечание, собственно как и естественно-правовое направление, как любой «философский» подход, представляет ценность для законодателя.

Не подлежит сомнению значение данного подхода для науки права. Однако весьма примечательно, что общеобязательность и возможность властно-принудительной защиты B. Нерсесянц связывает с нормой закона, а не права. По-видимому, он осознает, какие могут наступить неблагоприятные последствия, если допустить применение права наряду с законом и вопреки закону. Обоснование таких предложений встречается у ряда представителей теории «возрожденного естественного права».

Но именно они представляют собой опасность для режима законности. Подробное ознакомление с разными теориями права создает впечатление, будто нет или мало положений, которые бы кем-то не оспаривались. Спорят о том, что есть право , выражает ли оно чью-то волю, где его искать, чем оно отличается от иных явлений, чем обеспечивается его действие и т. Мы обнаруживаем также массу фикций, которые до поры до времени могут служить практике.

Так, закон , коль скоро он не отменен, считается целесообразным и справедливым, соответствующим общественным потребностям, выражающим волю большинства и т. А между тем он может быть и несправедливым, и необоснованным, и нецелесообразным, и народной воли не выражающим. Были фикции другого рода, прямо призванные скрыть реалию.

Практиков всегда ориентировали на то, чтобы они руководствовались только законом. Этот принцип фиксировался законодателем. И в то же время все знали, что куда более весомым регулятором общественных отношений было «партийное право». Знакомство с разными подходами к праву обнаруживает также много ценного и приемлемого в каждом из них.

И в этой связи возникает соблазн объединить в единое понятие все признаки, более всего отвечающие интересам правоприменительной практики. Опасность одна: где гарантии, что этот выбор не будет субъективен, что он не объединит все недостатки, все пороки? Следуя интегративному подходу, не стоит настаивать на том, что тот или другой признак права является неприемлемым или, напротив, существенным, необходимым, без которого права вообще нет.

По-видимому, есть такие качества, отсутствие которых делает право несовершенным, ущербным, консервативным, реакционным и т. Вряд ли в действительности мыслимо вполне совершенное право. Ни уж если и искать существенные признаки права, то делать это надо отдельно по отношению к содержанию и к форме права.